Schleißheimer Geschichten: eine Begegnung im Quartiersladen WIR

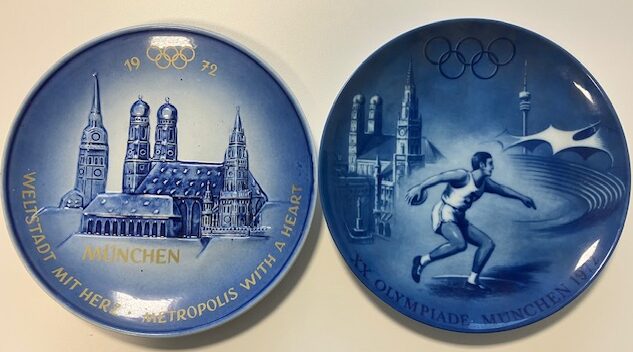

Die Olympischen Sommer-Spiele 1972 fanden bekanntlich in München statt, ein bis heute prägendes Ereignis für die Stadt. Nun will München sich wieder als Veranstaltungsort für Olympische Spiele bewerben. Das ruft viele Erinnerungen wach gerade bei Menschen, die diese Zeit miterlebt haben. Uta Menzer, seit vielen Jahrzehnten in Oberschleißheim lebend, gehört zu ihnen. Viele kennen sie durch ihr Engagement in der Gemeinde, sei es im Chor, sei es bei den Freunden von Schleißheim.

1972 war sie noch keine Oberschleißheimerin, hatte sich aber erfolgreich als Hostess für die Spiele beworben und sollte sogar zu dem Kreis der Chefhostessen gehören, in einem der berühmten hellblauen Dirndl. Zur Einweisung in diese Aufgabe gehörte der Besuch der Sportstätten wie der Regatta-Anlage Oberschleißheim. Während dieser Fortbildung lernte sie auch Silvia Sommerlath kennen und schätzen, die spätere schwedische Königin.

Vorher hatte die ausgebildete Fremdsprachensekretärin schon viel von der Welt gesehen. Sie hatte in Paris gelebt und 1966 nach einer Greyhound-Reise durch die USA in Washington sogar Robert und Edward Kennedy persönlich kennengelernt. Von Robert Kennedy bekam sie ein Autogramm, “Für Utah”, weil er dachte, sie heißt wie der amerikanische Bundesstaat.

Solche Erfahrungen und ihre hervorragenden Fremdsprachenkenntnisse, zu denen bei der gebürtigen Leipzigerin auch ein bisschen Russisch gehörte, kamen ihr zugute, als sie sich als Hostess bewarb. Es gab 8.000 Bewerbungen, ca. 2.000 Bewerberinnen wurden angenommen, davon wurden 150 Chefhostessen. So auch Uta Menzer.

In dieser Funktion war sie für sechs der Hostessen verantwortlich, die für Information und Unterstützung der zahlreichen internationalen Gäste zu sorgen hatten. Bis zum 5. September 1972, als palästinensische Terroristen die israelischen Sportler im Olympiadorf überfielen und als Geiseln nahmen, waren die Spiele so “heiter” wie geplant.

Nach der missglückten Befreiungsaktion auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck waren 11 israelische Sportler, ein deutscher Polizist und fünf der Terroristen tot.

Danach war nichts mehr wie vorher, auch wenn es zahlreiche deutsche Goldmedaillengewinnerinnen und ‑gewinner wie Heide Rosendahl, Ulrike Meyfarth oder Klaus Wolfermann gab.

Uta Menzer war am Tag des Attentats am Marienhof stationiert. Es gab kein Briefing. In den Zeiten vor dem Internet dauerte es lange, bis überhaupt genauere Informationen über die schlimmen Ereignisse zu ihr durchdrangen, während sie mit ihren Kolleginnen versuchte, den “normalen” Betrieb aufrechtzuerhalten.

Wie geht es weiter, fragten sich alle, bis Avery Brundage, damaliger Chef des IOC, beschloss, dass die Spiele nach einem Tag des Gedenkens weitergehen sollten. Durch die Verschiebung mussten viele Gäste abreisen, bevor sie ihre Tickets nutzen konnten. Und so kam es, dass die Hostessen den Auftrag bekamen, zurückgegebene Tickets zu verkaufen, obwohl das eigentlich nicht ihre Aufgabe war.

Nach den Olympischen Spielen wechselte Uta Menzer ihren Beruf und war ab September 1972 bei der Stadt München als Fachlehrerin für Maschinenschreiben, Kurzschrift und später Textverarbeitung angestellt. Noch heute begegnet sie manchmal ehemaligen Schülerinnen. Und 1975 zog sie mit ihrer Familie schließlich nach Oberschleißheim.

Andrea Wörle

0 Kommentare